Tous les pays de l’Afrique francophone ainsi que le Nigeria vont célébrer cette année le cinquantenaire de leur indépendance. La situation de l’Afrique a profondément changé en cinquante ans, le continent est devenu un grand producteur de pétrole mais ses besoins en énergie sont bien plus importants qu’au moment des indépendances, il est donc utile de faire le point sur sa situation et son avenir énergétiques.

Tous les pays de l’Afrique francophone ainsi que le Nigeria vont célébrer cette année le cinquantenaire de leur indépendance. La situation de l’Afrique a profondément changé en cinquante ans, le continent est devenu un grand producteur de pétrole mais ses besoins en énergie sont bien plus importants qu’au moment des indépendances, il est donc utile de faire le point sur sa situation et son avenir énergétiques.

L’approvisionnement énergétique est une question critique pour tous les pays en développement, et l’Afrique en particulier, car l’énergie est le socle du développement économique et social et elle est indispensable pour utiliser la quasi-totalité des techniques modernes. L’inégalité de la consommation d’énergie dans le monde, nous l’avons souvent souligné, est flagrante et elle ne fait que traduire l’inégalité du développement. Ainsi, en 2008, la consommation moyenne par habitant s’élevait à 0,6 tep en Afrique (cette situation recouvre en fait de fortes inégalités à travers le continent), alors qu’elle était de 1,5 tep/habitant en Chine et de 4,3 tep/habitant en France et de 8 tep/hbt aux USA, seule l’Inde a une consommation aussi faible que l’Afrique (0,5 tep/hbt). Cette inégalité est encore plus apparente si l’on considère la consommation d’électricité. Aujourd’hui, environ 1,5 milliard d’habitants de la planète n’ont pas d’accès direct à l’électricité (ils ne sont pas reliés à un réseau de distribution d’électricité), en Afrique sub-saharienne (900 millions d’habitants) cette proportion est très importante puisque près de 600 millions d’habitants n’ont pas d’accès direct à l’électricité (soit 65 % de la population) ; seuls 2 millions d’habitants de l’Afrique du Nord semblent être dans cette situation. Cette proportion atteint 88% en Angola (un pays producteur de pétrole), 78 % au Cameroun, 61 % en Côte d’Ivoire. …mais 98% au Tchad. Quelle énergie l’Afrique consomme-t-elle ? La consommation totale d’énergie primaire de l’Afrique (Cf. AIE World Energy Outlook 2009, www.aie.org ) s’élevait en 2008 à 0,6 Gtep) et dont la moitié est en fait de la biomasse (déchet agricoles et forestiers et le bois), 30% était du pétrole et du gaz, 15% du charbon, Si l’on s’en tient à la seule énergie primaire « commerciale », c’est-à-dire qui est exploitée et distribuée à grande échelle à travers des réseaux d’entreprises (électricité hydraulique, pétrole, gaz, charbon), la consommation est bien équilibrée entre les différentes ressources : près de 40% de pétrole, 25% de gaz, 30% de charbon et le reste sous forme d’électricité hydraulique (et un peu de nucléaire en Afrique du sud). On remarquera aussi qu’en 2006, une proportion importante de la population de l’Afrique sub-saharienne (75%) avait recours à de la biomasse (bois, déchets végétaux, charbon de bois) pour faire de la cuisine (95 % en Angola, 78 % en Côte d’Ivoire, 59 % au Cameroun….92 % au Tchad), or cette énergie est extrêmement polluante (la combustion dégage des fumées avec des particules) et elle est à l’origine de sévères maladies des voies respiratoires qui touchent surtout les femmes et les jeunes enfants car ce sont les femmes qui se consacrent aux tâches ménagères (avec leurs enfants). Les « mauvaises » utilisations de l’énergie ont ainsi des conséquences sanitaires sérieuses pour les populations.

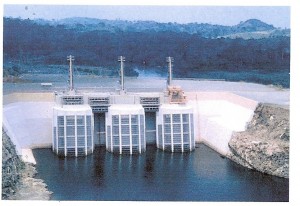

Si les besoins en énergie de l’Afrique sont considérables, avec une sous-consommation actuellement patente, il ne faudrait pas en conclure pour autant que la situation énergétique du continent est sans espoir, bien au contraire. Dans le domaine de l’énergie comme dans d’autres d’ailleurs, les ressources de l’Afrique sont très importantes, quelque chiffres suffisent à le montrer : – l’Afrique du Nord et sub-saharienne est une puissance pétrolière : elle assure 12,5 % de la production mondiale de pétrole et possède 10 % des réserves mondiales – elle produit 8 % du gaz avec 5 % des réserves mondiales – elle assure 20% de la production d’uranium et sans doute possède 20 % des réserves mondiales (au Niger et en Namibie notamment) – 5% de la production mondiale de charbon provient de l’Afrique (Afrique du sud essentiellement aujourd’hui) et avec des réserves sans doute importantes mais mal évaluées (importantes au Mozambique). Les ressources hydrauliques sont également très importantes et mal mises en valeur (des ressources importante dans le bassin du Congo, en Afrique centrale et orientale mais aussi en Côte d’Ivoire, cf. photo d’un barrage près de Yamassoukro,, en Guinée, etc.), le soleil est aussi une grande ressource et nous y reviendrons.

Un autre aspect de la ressource, un acquis récent, est la rente pétrolière qui est très importante et qui s’est accrue avec l’augmentation ces dernières années des cours du baril de pétrole. Cette rente pétrolière perçue par les Etats via leur sociétés nationales (la Sonangol en Angola, la Sonatrach en Algérie, etc.) ou les redevances que versent des multinationales exploitant directement les hydrocarbures (une partie de l’exploitation du pétrole s’effectue en off-shore notamment dans le golf de Guinée dans des conditions difficiles, parfois par 1500 m de fond) est une manne pour le budget des Etats. Pour le Nigeria, le pétrole représentait ces dernières années 40 % du PIB et près de 95 % des recettes d’exportation mais aussi de 70 à 80 % des recettes budgétaires…..or le revenu par habitant y a chuté de 250 $ à 212 $ entre 1965 et 2004. La question de l’utilisation de cette manne budgétaire est évidemment posée car elle est aussi une source de corruption et de gabegie. On notera que le Tchad a négocié avec la Banque Mondiale un prêt pour l’exploitation de son pétrole avec des conditions d’utilisation des revenus pétroliers (la construction d’écoles et d’hôpitaux notamment) qui, bon an mal an, ont été respectées (une partie des recettes ont été utilisées toutefois pour des achats d’armes…). Pour l’avenir (2006-2030) l’AIE prévoit que les recettes totales en Afrique sub-saharienne s’élèveraient à 4100 milliards de $ (si le cours du baril de pétrole ne subissait qu’une hausse modérée ….) soit près de 2500 milliards de $ pour le Nigeria, 1100 milliards de $ pour l’Angola et 600 milliards de $ « seulement » pour les autres pays (200 milirads de $ pour le Soudan, 100 milliards de $ pour le Gabon, 10 milliards de $ pour le Cameroun 5 milliards de $ pour la Côte d’Ivoire, etc.). L’exploitation du pétrole est aussi à l’origine de conflits internes graves dans certains pays comme le Nigeria où des mouvements de guérilla veulent obtenir une meilleure répartition des ressources tirées de l’exploitation du pétrole. Le problème de la bonne utilisation de cette manne est donc posé.

Que faire pour l’avenir ? L’équation énergétique de l’Afrique est compliquée car elle comporte plusieurs variables : – sa population va connaître une forte hausse : 2 milliards d’habitants en 2030 ? – une croissance économique indispensable (entre 1,6 et 2% par an et par habitant) – des besoins de base à satisfaire (notamment pour l’électricité avec une croissance prévue de 3 ,1 % par an) – des besoins en investissements importants. A moyen terme une meilleurs maîtrise de l’exploitation du pétrole et du gaz sur place s’impose (pour la fourniture d’électricité notamment) ainsi que l’exploitation de l’hydroélectricité alors que de nombreux pays subissent de délestages fréquents de l’alimentation électrique, (c’est le cas dans une ville comme Abidjan par exemple mais aussi en Afrique du sud). Quant au nucléaire qui est une filière très capitalistique, il ne semble pas être une option viable à moyen terme pour l’Afrique qui manque de l’expertise technique pour la mettre en œuvre (à l’exception sans doute de l’Afrique du sud). A plus long terme, l’Afrique doit se préparer à l’exploitation de l’électricité solaire en particulier dans les zones rurales. La carte de l’ensoleillement de la planète montre que la quasi-totalité de l’Afrique bénéficie de bonnes conditions d’ensoleillement (le Sahara évidemment, mais aussi le Sahel, le Sénégal, les régions de la ceinture tropicale comme le nord de la Côte d’Ivoire, les régions proches de l’Afrique du sud, etc.), les zones côtières étant moins favorables par suite de la nébulosité et de l’humidité. C’est donc une ressource à exploiter à partir du moment où les coûts de production des cellules solaires auront chuté, le solaire à concentration (grandes centrales) étant aussi une voie possible. En revanche, l’énergie éolienne n’est probablement pas une option valable en Afrique car la carte des vents n’y est pas favorable à l’exception de la côte atlantique (Maroc, Mauritanie), la Somalie et le sud de l’Afrique. L’Afrique doit se préparer à une utilisation des biocarburants de deuxième génération produits à partir de la filière cellulosique et utilisant une biomasse végétale abondante qui peut être transformée en éthanol, voire en hydrocarbures, par voie biologique ou chimique ; ces biocarburants pourraient se substituer partiellement aux carburants pétroliers pour les transports et la consommation locale.

Une politique énergétique africaine suppose la mise en œuvre de politiques publiques dynamiques sur la longue durée afin d’investir dans les infrastructures (barrages, centrales électriques, réseaux de distribution d’électricité, électrification rurale) mais aussi dans la recherche dans des domaines comme l’énergie solaire et les biocarburants du futur ainsi que dans la formation d’ingénieurs et de techniciens. Une transparence de ces politiques est indispensable afin de mieux gérer la rente pétrolière, c’est un problème de gouvernance et d’éthique fondamental. Enfin, une politique de coopération s’impose, en particulier pour l’interconnexion des réseaux électriques et le lancement de programmes communs de recherche et de formation (qui pourraient être financés par un Fonds africain alimenté par une contribution des recettes d’exportation des matières premières). Le NEPAD (le New Partnership for African Development, un organe de coopération de l’Union Africaine qui coordonne des projets d’infrastructures d’intérêt pan-africain), même s’il est loin d’avoir tenu ses promesses, pourrait être l’instance de référence pour une coopération.

L’Afrique est un continent dont les besoins énergétiques sont immenses mais qui est possède les ressources pour y faire face. Elle a besoin d’une expertise scientifique et technique pour préparer l’avenir, une politique de coopération avec l’Europe sur la base de transferts de techniques peut l’aider à poser les bases de cette expertise. Dans les débats de la négociation climatique post-Copenhague où l’énergie joue un rôle important, les réserves énergétiques de l’Afrique constituent un atout dont elle peut jouer afin d’obtenir des garanties pour des transferts de technologie sur le long terme. Cinquante ans après les indépendances, l’énergie apparaît comme un enjeu majeur du développement de l’Afrique.