Les matières premières, en particulier les hydrocarbures, sont la source d’une manne financière appréciable pour les pays en développement qui les détiennent car leur exploitation leur procure des ressources financières souvent très importantes. L’utilisation de la « rente pétrolière » par les pays pourvus d’importantes réserves d’hydrocarbures (les pays du Moyen Orient mais aussi africains) est l’objet de débats depuis plusieurs années auxquels la « crise » a donné une certaine actualité (les recettes diminuant) : cette rente profite-t-elle vraiment aux populations des pays producteurs ?

Les matières premières, en particulier les hydrocarbures, sont la source d’une manne financière appréciable pour les pays en développement qui les détiennent car leur exploitation leur procure des ressources financières souvent très importantes. L’utilisation de la « rente pétrolière » par les pays pourvus d’importantes réserves d’hydrocarbures (les pays du Moyen Orient mais aussi africains) est l’objet de débats depuis plusieurs années auxquels la « crise » a donné une certaine actualité (les recettes diminuant) : cette rente profite-t-elle vraiment aux populations des pays producteurs ?

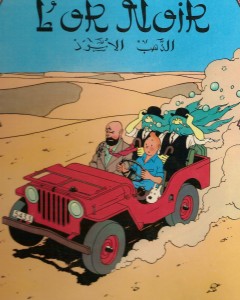

L’Espagne a bénéficié, on le sait, d’importantes ressources en or et en argent à partir du XVI e siècle que lui procurait l’exploitation de mines dans ses colonies d’Amérique et de nombreux historiens ont émis l’hypothèse que l’afflux d’argent et d’or avait contribué au rapide déclin de l’Espagne dans la seconde moitié du XVIIe siècle. En effet, l’excès de masse monétaire métallique sans véritable contrepartie de production de biens avait provoqué une inflation, l’Espagne se contentant d’importer des marchandises diverses sans tenter de les produire sur son propre territoire. Après un « siècle d’or » où l’Espagne de Charles Quint avait dominé l’Europe, celle-ci s’est affaiblie et a décliné lentement tout au long du XVII e siècle. Les pays en développement qui engrangent une important rente pétrolière pourraient-ils connaître cette « malédiction de l’or » comme l’Espagne de jadis sous la forme d’une malédiction de « l’or noir » ? Avec la montée continue du prix des matières premières (cuivre, fer, nickel, hydrocarbures, or et diamants) depuis le début du siècle jusqu’en juillet 2008 (le cours du baril de pétrole est monté, rappelons le jusqu’à 150 $ le baril), tous les pays producteurs d’hydrocarbures se sont constitué un confortable matelas de ressources budgétaires grâce aux redevances pétrolières qui devraient, en principe, leur permettre d’investir dans les secteurs clés pour leur développement économique (infrastructures de transport, barrage, agriculture) et aussi dans des domaines assurant le bien être de leur population (santé et éducation). Ainsi en Afrique, le Nigeria et l’Angola, les deux plus grands producteurs de pétrole du continent, ont engrangé des ressources budgétaires considérables (en 2007, la production de pétrole en Afrique sub-saharienne a atteint 5,7 millions de barils par jour- un peu plus de la moitié de celle de l’Arabie Saoudite – elle était exportée à 90%). Alors que la croissance économique moyenne des pays africains était de 5% par an, le boom pétrolier a fait bondir à 16% la croissance du PIB de l’Angola en 2007. On observe aussi qu’au Nigeria où le pétrole représentait 40% du PIB ces dernières années et 95 % des exportations et de 70 à 80% des recettes budgétaires du pays mais….que le revenu par habitant a chuté de 250 à 212 $ entre 1965 et 2004 (on lira sur ces questions le très intéressant article de Th. Vercoulon « matières premières, régulations internationales et Etats rentiers », Etudes, mai 2009, p.283). Dans de nombreux pays producteurs d’hydrocarbures des compagnies nationales sont le pilier central de l’économie nationale (l’Aramco en Arabie saoudite, Sonangol en Angola) et les recettes budgétaires qu’elles procurent au pays sont évidemment fortement convoitées par les détenteurs du pouvoir politique et administratif et elles sont d’ailleurs à l’origine d’une corruption rampante. Ce rôle joué par la rente pétrolière et par son utilisation se pose dans pratiquement tous les pays producteurs : en Afrique, au Moyen Orient et en Europe (en Norvège et au Royaume Uni en particulier). La Hollande a ainsi été montrée du doigt, il y a quelques années, pour son incapacité à gérer « sagement » les recettes que lui procurait l’exploitation du gisement de gaz de Groningue (une « malédiction du gaz »…) alors qu’aujourd’hui la Norvège est montrée en exemple pour la gestion de sa rente pétrolière qu’elle a en partie placé dans un « fonds souverain » doté de 300 milliards de $ qui lui permet de préparer l’avenir (certains pays du Golfe font de même).

L’exploitation des matières premières est aussi à l’origine de conflits régionaux et de guerres civiles en Afrique (sans parler des guerres d’Irak…). Les contestations frontalières entre le Nigeria et le Cameroun dans la région du delta du Niger avaient ainsi pour origine la volonté de chacun des deux pays de s’assurer le contrôle d’une région potentiellement riche en hydrocarbures où, par ailleurs, s’est développée une guérilla alimentée par la revendication des populations locales d’une meilleure répartition de la manne pétrolière. Ce conflit frontalier a été réglé, en 2008, par l’acceptation par le Nigeria d’un arbitrage international rendu par le tribunal international de La Haye qui a cédé au Cameroun le territoire contesté, la péninsule de Bakassi (cet exemple rare de l’acceptation d’un arbitrage international vaut d’être souligné, cf. M.Bomki, « La péninsule de Bakassi : une leçon pour l’Afrique », Débats, Courrier de l’Afrique de l’Ouest, No 60, Décembre 2008). Au Congo-Brazzaville, les convoitises pétrolières ont joué un rôle dans la guerre civile qui a dévasté une partie du pays à la fin des années 1990 et dans la République Démocratique du Congo l’instabilité qui règne depuis de nombreuses années est entretenue par les trafics liés, notamment, à l’exploitation des diamants. Enfin il faut rappeler que la sollicitude de la Chine à l’égard des pays africains (le Soudan et l’Angola notamment) est motivée par son désir de s’assurer des approvisionnements énergétiques à long terme dont elle a besoin.

Des ressources et des recettes pétrolières pour quoi faire ? Telle est la question que pose l’exploitation des hydrocarbures par tous les pays en développement (la question ne se pose pas dans les mêmes termes pour les pays européens, les USA et la Russie). Il ne faut pas oublier que les hydrocarbures sont d’abord une matière première énergétique dont tous les pays ont besoin, notamment les pays en développement. L’approvisionnement énergétique est une question critique en Afrique car près de la moitié des habitants de l’Afrique sub-saharienne n’ont pas d’accès direct à l’électricité (la plupart des habitants des villes ne disposent pas d’un éclairage électrique). Alors que la consommation moyenne en électricité par habitant est de 6 600 kWh par an Europe, elle n’est que de 10 kWh au Tchad, de 56 kWh à Madagascar mais de 5000 kWh en Afrique du sud (qui a des ressources importantes de charbon). Dans de nombreux pays africains la principale ressource en combustible pour les usages domestiques est la biomasse (bois, déchets végétaux) et le charbon de bois dont l’utilisation est très polluant et a un impact négatif sur la santé (en particulier pour les femmes qui se consacrent aux tâches ménagères). Utiliser des combustibles liquides dérivés du pétrole est donc un impératif. La construction de barrages et le lignes électriques est une possibilité dans l’est et le centre de l’Afrique, le recours à des centrales thermiques utilisant des turbines à gaz en est une autre (une grande centrale doté de deux turbines à gaz de 150 MW alimentée par le gaz d’un gisement off-shore est en construction dans la banlieue de Pointe Noire au Congo-Brazzaville). L’électrification rurale avec le développement des énergies renouvelables est un autre objectif. Tout cela nécessite des investissements que la rente pétrolière serait en principe capable d’assurer. Dans son dernier rapport le World Energy Outlook 2008, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estimait ainsi que les investissements nécessaires pour assurer les besoins énergétiques de base des pays de l’Afrique sub-saharienne s’élevaient à 18 milliards de $ soit à 0,4% des ressources budgétaires globales que les pays producteurs d’hydrocarbures devraient retirer de leurs exportations de pétrole (ces estimations dataient d’avant la crise il est vrai)…. L’utilisation de la rente pétrolière est avant tout un problème politique et les pays concernés sont particulièrement chatouilleux sur ce point là, estimant, à juste titre que les ressources pétrolières leur appartiennent. L’exemple du Tchad a montré les difficultés auxquelles se heurtent des agences internationales comme la Banque Mondiale lorsque celles-ci veulent imposer des conditions pour l’utilisation de crédits destinés à des projets de développements liés à l’exploitation de ressources pétrolières. Dans ce cas précis la Banque mondiale avait imaginé avec un consortium pétrolier un dispositif permettant une bonne « gouvernance » de la rente prévue par l’exploitation d’un nouveau gisement de pétrole avec une compensation pour les populations locales (il fallait aussi construire un pipe line pour évacuer le pétrole vers un port sur la côte camerounaise) ; le gouvernement tchadien soucieux d’utiliser la rente pétrolière comme il l’entendait (notamment pour des achats d’armes) n’a pas respecté cet accord qui est devenu caduc en 2008.

Existerait-il donc une « malédiction de l’or noir » qui priverait les populations des pays producteurs de pétrole de bénéficier des retombées d’une ressource qui est la leur ? La question est aujourd’hui ouverte. Les exemples de la Norvège et de plusieurs pays du Golfe persique montrent qu’il est possible d’échapper à cette malédiction. Assurer une bonne gouvernance nationale ou régionale de ces ressources et de ces recettes est un impératif catégorique qui passe par effort continu de formation de cadres (ingénieurs, techniciens, administrateurs) dotés d’un solide sens de l’éthique pour que « l’Etat rentier » soit davantage soucieux du bien public. C’est cet effort qu’entreprennent certaines universités en Afrique (notamment l’Université Catholique d’Afrique Centrale, l’UCAC à Yaoundé – qui a créé avec le soutien de l’ICAM en France un cycle de formation de techniciens à Pointe Noire et un cycle de formation d’ingénieurs à Douala l’Institut Supérieur de Technologie d’Afrique Centrale (ISTAC) – et un Institut, le CERAP à Abidjan, à travers des masters sur la gouvernance). Les organisations internationales comme la Banque Mondiale et les institutions de l’UE peuvent contribuer à éviter que les pays en développement soient touchés par la malédiction de l’or noir en co-finançant avec les Etats africains des infrastructures (barrages, écoles, hôpitaux, réseaux d’électrification rurale, etc.) sur leurs budgets alimentés par la rente pétrolière…quand elle existe. Quant aux sociétés pétrolières occidentales, elles peuvent aussi contribuer à des projets de développement en finançant directement des projets d’intérêt général dans la santé et la formation notamment (ce que fait par exemple Total en aidant l’ISTAC par la mise à disposition de locaux pour l’enseignement). La « malédiction de l’or noir » est évitable si les pays en développement et leurs gouvernants prennent conscience que leurs ressources sont un atout pour rentrer dans le XXI e siècle….