Les périodes de crise sont propices (en principe…) aux réflexions sur l’avenir et sur les secteurs qui pourraient ouvrir des voies nouvelles à l’économie, en particulier dans le domaine de l’énergie. L’énergie des mers est ainsi redevenue d’actualité en France à la faveur de l’annonce par le gouvernement d’un « Grenelle de la mer » qui devrait évaluer, notamment, les perspectives offertes par l’énergie des mers. Que peut-on attendre, en étant réaliste, de cette filière énergétique ?

Les périodes de crise sont propices (en principe…) aux réflexions sur l’avenir et sur les secteurs qui pourraient ouvrir des voies nouvelles à l’économie, en particulier dans le domaine de l’énergie. L’énergie des mers est ainsi redevenue d’actualité en France à la faveur de l’annonce par le gouvernement d’un « Grenelle de la mer » qui devrait évaluer, notamment, les perspectives offertes par l’énergie des mers. Que peut-on attendre, en étant réaliste, de cette filière énergétique ?

L’énergie des mers est souvent évoquée comme une ressource quasiment inépuisable, mais peu exploitée, et qui offrirait des perspectives intéressantes pour un pays comme la France dotée d’une très importante Zone Economique Exclusive (la deuxième du monde) et d’un grand linéaire côtier qui serait, en quelque sorte, un gisement d’énergie à exploiter. C’est à cette question que doit s’attaquer, notamment, le Grenelle de la mer, avant l’été, qui doit examiner les grands dossiers de la politique maritime française le Grenelle de l’environnement ayant pratiquement ignoré, en 2007, le monde maritime. L’homme rêve depuis longtemps d’utiliser l’énergie des mers qui est véhiculée par les marées, les courants marins et les vagues mais qui est aussi stockée sous forme de chaleur dans les océans aussi la revue Futuribles a-t-elle consacré un article bien documenté sur les perspectives de l’énergie des mers (Denis Lacroix et Michel Paillard, «L’avenir des énergies renouvelables », Futuribles, 345, p. 43- 60, Octobre 2008, www.futuribles.com). Les auteurs, chercheurs à l’IFREMER, analysent bien les caractéristiques des différentes filières de cette énergie qui est, par essence, renouvelable mais il est difficile d’évaluer l’importance du « gisement » exploitable qu’elle représente.

On pense d’abord à l’exploitation de l’énergie des marées qui est d’origine gravitationnelle (le jeu de la force d’attraction de la Lune sur les océans). Selon l’IFREMER (www.ifremer.org) les marées dissiperaient annuellement une énergie de l’ordre de 22.000 TWh (soit l’équivalent de 2 Gtep, la consommation d’énergie primaire mondiale étant actuellement de 11 Gtep) et, selon le Conseil Mondial de l’Energie, il serait possible d’exploiter environ 2% de ce potentiel. La récupération de l’énergie des marées est une technique parfaitement au point, et l’on trouve d’ailleurs sur certaines côtes d’anciens moulins à marée construits sur des estuaires qui utilisaient jadis l’énergie du flot de la marée. La technique a été utilisée avec succès dans l’usine marémotrice qu’EDF a construite sur l’estuaire de la Rance près de Saint Malo, l’usine d’une puissance installée de 240 MW fonctionne depuis 1966. Dans ce type d’installation, on récupère l’eau de mer dans un bassin à l’amont d’un barrage lors de la marée montante, puis on la fait passer dans une turbine lorsque la marée descend. Pour récupérer de la puissance il faut donc des marées de grande amplitude comme sur la Rance, malheureusement ces sites sont rares dans le monde (la disponibilité des centrales dépend de la périodicité et de l’amplitude des marées, celle de la Rance étant de 25%). On peut, bien sûr, faire des projets à la Jules Verne en imaginant construire des grands barrages en mer s’appuyant sur des îles, la marée et les courants faisant tourner des turbines (un projet de ce type avait été imaginé sur les îles Chausey au large de la Normandie, les protestations justifiées l’ont condamné à retourner dans des cartons). Ces grandes utopies n’ont aucune chance d’aboutir et seuls de projets sont envisagés en Corée du Sud et au Royaume-Uni. La filière marémotrice si elle pose peu de problèmes techniques se heurte donc à la géographie.

On peut aussi utiliser la chaleur stockée dans l’océan en faisant fonctionner un moteur thermique qui utilise la différence de température entre les eaux de surface plus chaudes et celles qui sont plus profondes et donc plus froides ; dans les régions tropicales cette différence peut atteindre 20°C et l’on a une ressource inépuisable mais avec un rendement de Carnot qui de toute façon restera faible (5 à 7 % au maximum). L’IFREMER évalue à 80.000 TWh par an la ressource (soit quatre fois celle des marées) mais cette estimation est sujette à caution. La technique d’exploitation relève de la thermique classique sur la quelle le physicien Georges Claude s’était cassé les dents en tentant une expérience en vraie grandeur, en 1930 sur la côte de Cuba, qui fut un échec total: son installation fut balayée par un coup de mer à peine avait-elle commencé à fonctionner. D’autres expériences, à plus petite échelle, ont été réalisées dans le Pacifique mais sans résultats probants. Cette filière thermique pose, à l’évidence, de sérieux problèmes techniques et elle est économiquement très aléatoire.

On doit réserver un sort particulier à l’éolien maritime, dont on reparlera, mais il reste d’autres possibilités : notamment l’utilisation des vagues (énergie houlomotrice) et des courants (énergie hydrolienne). L’exploitation de l’énergie perpétuelle des vagues sur la côte ou au large est, en principe, plus simple.L’énergie mécanique que l’on peut extraire d’une vague est proportionnelle à sa période d’oscillation et au carré de son amplitude. L’European Marine Energy Centre, établi à Stromness aux îles Orcades au nord de l’Ecosse (Orkney en anglais), a recensé six types de dispositifs différents. Le système le plus simple est constitué par une turbine (ou une roue à aubes) logée dans un tuyau fixé sur une ligne de rivage pentue dans lequel l’air comprimé par une vague ascendante fait tourner les pales ; la turbine est couplée à un générateur électrique. Une variante consiste en une plateforme flottante articulée (ou un tuyau articulé) qui suit le mouvement de la houle. Le mouvement oscillant du tuyau comprime l’air d’une cavité et fait tourner les pales d’une turbine. La société danoise Wave Dragon a mis au point une autre variante de cette filière : deux longs bras articulés concentrent les vagues dans un bassin à l’intérieur d’une plateforme flottante, le reflux de l’eau accumulé fait ensuite fonctionner des petites turbines. Il existe une cinquantaine de projets captant l’énergie de la houle dans le monde, en particulier au Royaume Uni, au Danemark et au Portugal. Un autre dispositif proposé par l’université de l’Oregon aux USA ( il est en cours d’installation), consiste à ancrer une bouée au fond de l’océan, le mouvement de la houle fait alors osciller un piston vertical au sein d’une bobine magnétique et l’on produit directement un courant électrique en resonance avec la houle. Pour béneficier d’un amplitude optimum il faut se placer dans des fonds de 40 à 100 m de profondeur. La Bretagne a des projets de dispositifs utilisant la houle au bord des côtes. Le projet le plus avancé est piloté par l’Ecole centrale de Nantes, baptisé Searev (Système autonome de récupération de l’énergie des vagues) il a pour objectif d’installer un prototype de 500 kW près de la côte. Peut-on estimer que l’énergie de la houle est une filière d’avenir ? Sur le papier les « réserves » d’énergie de la houle sont considérables et, selon l’IFREMER, cette filière houlomotrice représenterait un potentiel de l’ordre de 40 TWh /an en France métropolitaine (la consommation actuelle d’électricité est de 480 TWh par an). Au Royaume-Uni on estime à 55 Twh par an le potentiel exploitable et il serait de 255 Twh par an aux USA (soit 6 % de la demande primaire, cf. J.Scrugg and P.Jacob " Harvesting ocean wave energy", Science, 323, p. 1176, 27 February 2009, www.sciencemag.org) . Le dernier rapport du GIEC sur le climat (rendu public en novembre 2007, www.ipcc.ch) qui a passé en revue les filières énergétiques « sans carbone », et en particulier celles mettant en œuvre des énergies renouvelables, estime à 30 kW par mètre de côte en moyenne le potentiel d’énergie des vagues ce qui correspondrait à une puissance installée de 500 GW (supposant un rendement de 40 % des systèmes) pour toute la planète ce qui est considérable (cela représente le dixième de la puissance électrique actuelle). Le potentiel représenté par l’énergie cinétique des courants est potentiellement moins important (à moins de construire un réseau de turbines sur le trajet du Gulf Stream…) et selon EDF il serait de 5 à 14 TWh pour la France (une puissance installée de 2,5 à 3,4 GW, équivalent à 2 ou 3 centrales nucléaires). Toutes ces estimations sont évidemment approximatives et difficiles à fonder sur des bases fiables. Le projet le plus important à ce jour est le projet britannique Tidal Stream qui a pour objectif de construire des turbines de 20 m de diamètre et d’une puissance de 4 MW. Plusieurs projets sont poussés en France : – le projet Harvest d’une hydroliennne à axe vertical soutenu par des laboratoires de Grenoble et de Lyon – le projet Marenergie en Bretagne avec des hydroliennes à axe horizontal. EDF a annoncé son intention d’installer plusieurs turbines sur les Côtes d’Armor. La région Bretagne avec son pôle de compétitivité "mer" soutient plusieurs de ces projets. Il est clair que deux obstacles au moins se trouvent sur la route de l’exploitation de l’énergie de la houle et des courants : – les coûts de productions restent très élevés (chiffrés par l’AIE dans une fourchette de 80 à 100 $ le MWh soit environ 20 fois ceux de l’électricité thermique classique) – la grande vulnérabilité des installations soumises en permanence à l’agression du milieu marin et aux aléa météorologiques. Cette vulnérabilité est sans doute le plus grand obstacle sur la voie de l’énergie des mers. Il resterait aussi la possibilité d’utiliser le phénomène de la pression osmotique : c’est la pression qui s’exerce sur une membrane semi-perméable séparant de l’eau douce de l’eau de mer et qui est due à la différence de concentration en sel entre les deux faces. Cette force pourrait être mobilisée pour extraire de l’énergie mais aucun projet fondé sur ce principe ne s’est jamais concrétisé.

Il reste, bien sûr, que l’on peut récupérer l’énergie éolienne disponible sur les côtes (qui sont des zones favorables au vent) en construisant des éoliennes sur les côtes ou en mer (dans des zones de faible profondeur). Cette filière, toutefois, n’est pas à proprement parler une énergie de la mer. L’AIE estimait à environ 300 TWh/ an le potentiel exploitable en Europe. Le Danemark produit déjà près de 20% de son électricité avec des fermes éoliennes qui, pour la plupart, sont maritimes. Il est réaliste de penser que l’énergie des vagues tout comme l’énergie thermique des mers n’est pas une solution viable à grande échelle, le rapport du GIEC la qualifie d’ailleurs de technique « immature » ; toutefois, elle peut représenter une énergie d’appoint locale dans des lieux isolés comme des îles avec des installations côtières fixes. L’article de Futuribes envisage plusieurs scénarios pour le développement de l’énergie des mers en France. Un scénario dit normatif correspondant à l’objectif du Grenelle de l’environnement vise à une production électrique à partir de l’énergie marine de 17 TWh/ an en 2020 (soit environ 3% de la consommation électrique totale ce qui paraît optimiste) mais qui serait assuré à 70% par de l’éolien marin, la part de l’énergie thermique des mers dans ce total ne serait pas négligeable ce qui est probablement irréaliste.

Peut-on espérer des ruptures dans l’exploitation de l’énergie des mers ? Elles sont peu probables. L’utilisation de la force motrice résultant de la pression osmotique (différence de pression existant de par et d’autre d’une membrane séparant l’eau de mer de l’eau douce), nous l’avons souligné, est une solution très théorique. En revanche, des percées pourraient survenir du côté des algues si l’on était capable de cultiver avec des hauts rendements des espèces qui seraient la matière première pour produire des biocarburants, en particulier du bioéthanol et du biodiesel. Les algues, il faut le souligner, ont l’avantage de fixer deux à trois fois plus de carbone que les plantes terrestres. Selon certains experts (optimistes…) un hectare d’algues produirait 30 fois plus d’huile à l’hectare que le colza ou le tournesol. Plusieurs laboratoires français travaillent dans ce domaine dont l’IFREMER à Nantes dans le cadre d’un projet Shamash (production de biocarburants lipidiques par les microalgues) financé par l’ANR. Une autre voie consisterait à améliorer les rendements de production de lipides ou de saccharides par des microalgues par manipulation génétique, en les modifiant génétiquement pour « réorienter » les processus de synthèse ; c’est sans doute une perspective que n’abordera pas le Grenelle de la mer car les OGM sont un sujet tabou en France…

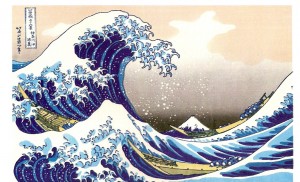

Peut-on espérer de façon réaliste que l’énergie des mers devienne une filière importante pour les énergies renouvelables ? Il est difficile de l’affirmer. Le dernier rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (« Evaluation de la stratégie nationale de recherche en matière d’énergie », rapporteurs, C.Birraux et Ch. Bataille), publié en mars, recommande que les énergie marines soient l’objet d’un soutien spécifique car elles sont susceptibles de contribuer à la production et d’électricité dans les zones littorales. Le rapport recommande aussi de faire de l’IFREMER un partenaire à part entière de la politique nationale de l’énergie. La mer fait partie de notre imaginaire collectif (elle est peut être à l’origine de la vie), elle est à la fois redoutée et considérée comme une source de richesse. Elle captive les imaginations et le capitaine Nemo, le héros du roman de Jules Verne Vingt mille lieues sous les mers, était aux commandes d’un sous-marin propulsé par l’électricité produite par une pile à combustible fonctionnant avec de l’hydrogène extrait de l’eau de mer, cela restera sans doute une utopie. Ne rejetons certes pas l’idée d’extraire des kW de la mer (l’usine de la Rance le fait tous les jours), mais gardons une appréciation réaliste des possibilités énergétiques de la mer. Les alea techniques et environnementaux inhérents au milieu marin conduisent à estimer que l’énergie des mers ne peut être qu’une filière énergétique d’appoint (on pourrait dire régionale) qui ne pourra sans doute pas apporter une contribution importante aux énergies renouvelables ; il serait peut être plus réaliste de parier sur des progrès de la biologie qui permettraient de produire des carburants (de l’hydrogène, de l’éthanol voire des hydrocarbures) avec des bons rendements à partir des algues. Le capitaine Nemo apportera sans doute son enthousiasme technique au Grenelle de la mer mais très peu de kWh. ….