L’énergie nucléaire est souvent la grande absente des réflexions sur les stratégies énergétiques, notamment en Europe et en France, un pays où elle contribue encore à près de 70% de la production d’électricité. Alors que la transition énergétique impose à l’économie mondiale une diversification des ressources énergétiques afin d’éliminer progressivement les énergies fossiles, il est nécessaire de s’interroger sur le rôle que peut jouer le nucléaire dans la transition énergétique (photo de la centrale nucléaire de Cruas dans l’Ardèche) .

La Fondation pour la recherche stratégique a publié un intéressant rapport sur les perspectives de l’énergie nucléaire dans le monde (Annabelle Livet, « Transition énergétique : quel rôle pour le nucléaire ? » septembre 2020, www.frstratgie.org, cf. P. Papon Futuribles Vigie, novembre 2020, www.futuribles.com ). Il part d’un constat : au sein de l’UE le nucléaire est absent des réflexions sur la stratégie européenne de l’énergie, ainsi les documents publiés à propos du « Green Deal » européen n’évoquent pas cette option, même si le Parlement européen a souligné qu’il pouvait « contribuer à atteindre les objectifs en matière de climat dès lors que c’est une énergie qui n’émet pas de gaz à effet de serre ». Situation paradoxale dans la mesure ou plusieurs pays européens (dont la France et Royaume Uni) la maintiennent ouverte ainsi que la Russie, la Chine et l’Inde.

Le contexte mondial de l’électronucléaire est actuellement contrasté. Après une période de relative euphorie dans son déploiement, en 1950-1970, principalement en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, après la catastrophe de Tchernobyl, en 1986, le rythme de développement de l’énergie nucléaire a alors connu une forte inflexion et la catastrophe de Fukushima, au Japon en 2011 a accentué la baisse des investissements dans cette filière dans beaucoup de pays notamment en Europe, l’Allemagne décidant alors d’en sortir. Globalement les investissements mondiaux pour le nucléaire ne représentent plus que 30 Mds$/an en 2020, contre 100 Mds $ pour le solaire photovoltaïque. En Europe où le parc des réacteurs existant est vieillissant (80 % des réacteurs ont plus de trente ans), comme aux Etats-Unis (90% des réacteurs y ont plus de trente ans), la France a une position « attentiste », elle s’est fixée l’objectif d’abaisser à 50% sa part du nucléaire dans la production électrique d’ici 2035 et attend la fin du chantier de l’EPR de Flamanville (réacteur à eau pressurisée européen ou de troisième génération) pour réinvestir. Le Royaume-Uni et plusieurs pays d’Europe orientale (la Hongrie et la Pologne notamment) sont favorables à une relance du nucléaire (EDF étant l’un des acteurs de cette relance au Royaume-Uni où elle construit deux EPR), les Etats-Unis et le Japon sont aussi attentistes, ce dernier considérant que le nucléaire contribuerait à réduire ses importations d’énergie et ses émissions de CO2, son choix d’un maintien du nucléaire serait « résigné » comme pour la Corée du sud. La Russie et la Chine, sans faire du nucléaire une priorité énergétique, investissent fortement dans les nouvelles générations de réacteurs, la Chine occupant déjà la troisième place mondiale (avec 45,5 GW de puissance installée), derrière les Etats-Unis (95 GW) et la France (61 GW). La Chine qui est a connecté deux EPR à son réseau électrique, en 2019, ambitionne d’être un leader avec la Russie sur le marché international de cette technologie en exportant des réacteurs. Enfin, un groupe de pays « primo-accédants » sont demandeurs de nucléaire pour de multiples raisons (diversifier leurs ressources énergétiques en assurant leur indépendance énergétique, limiter leurs émissions de CO2, accéder à des techniques stratégiques). Parmi eux on trouve notamment les Emirats arabes unis (ils ont acheté quatre réacteurs à la Corée du sud), la Biélorussie, le Bangladesh, l’Egypte et la Turquie (elle construit une centrale avec l’aide de la Russie) et des pays d’Europe orientale comme la Pologne. La Jordanie, le Maroc, la Bolivie et le Kenya sont sur les rangs mais moins avancés.

Dans son rapport annuel sur l’énergie, le World Energy Outlook 2020 (IEA, www.iea.org, octobre 2020), l’Agence Internationale de l’Energie présente plusieurs scénarios énergétiques actualisés pour tenir compte de la crise du Covid-19. Après une faible baisse de la demande mondiale d’électricité en 2020 (-2%), tous ses scénarios « prévoient » une forte croissance de la production d’électricité assurée essentiellement pas les filières renouvelables (une très forte progression de l’éolien et du solaire photovoltaïque qui, selon elle, deviendrait le « roi » de l’électricité). En 2030, le scénario de base de l’AIE, « prévoit » que les deux-tiers de la production mondiale d’électricité seraient assurés par des filières décarbonées (renouvelables et nucléaire). Toutefois, il ne permettrait pas d’atteindre la neutralité carbone en 2050, l’AIE a proposé un nouveau scénario plus volontariste, « Zéro émissions nettes en 2050 » (sous-entendu de CO2) : une chute de 60% des émissions de CO2 entre 2019 et 2030, associée à une baisse de 17% de la demande d’énergie primaire (son niveau en 2006 mais avec une économie qui aurait doublée en 2030). Les filières renouvelables produiraient 60% de l’électricité (27 % en 2019) et le nucléaire 10%. A l’échelle mondiale (tous pays confondus), à l’horizon 2030 on constate que la part du nucléaire dans la production électrique mondiale ne dépasserait pas 10 %. Plus généralement, les scénarios de l’AIE « prévoient » soit un tassement de la part du nucléaire dans cette production, soit sa faible progression. Ces parts se situeraient, à l’horizon 2030-2040, dans une fourchette de 20 à 16% pour l’UE, de 19 à 16% pour les Etats-Unis, de 18 à 25% pour la Russie, de 9 à 21% pour le Japon, et enfin « seulement » de 7 à 11% pour la Chine (5% en 2019) et de 4 à 7% pour l’Inde (3% en 2019) ; le développement du nucléaire pour ces deux pays représenterait toutefois une très forte augmentation de la puissance installée compte tenu de la forte croissance anticipée de la demande d’électricité à laquelle ils feraient face, en priorité, avec les filières renouvelables, le solaire notamment.

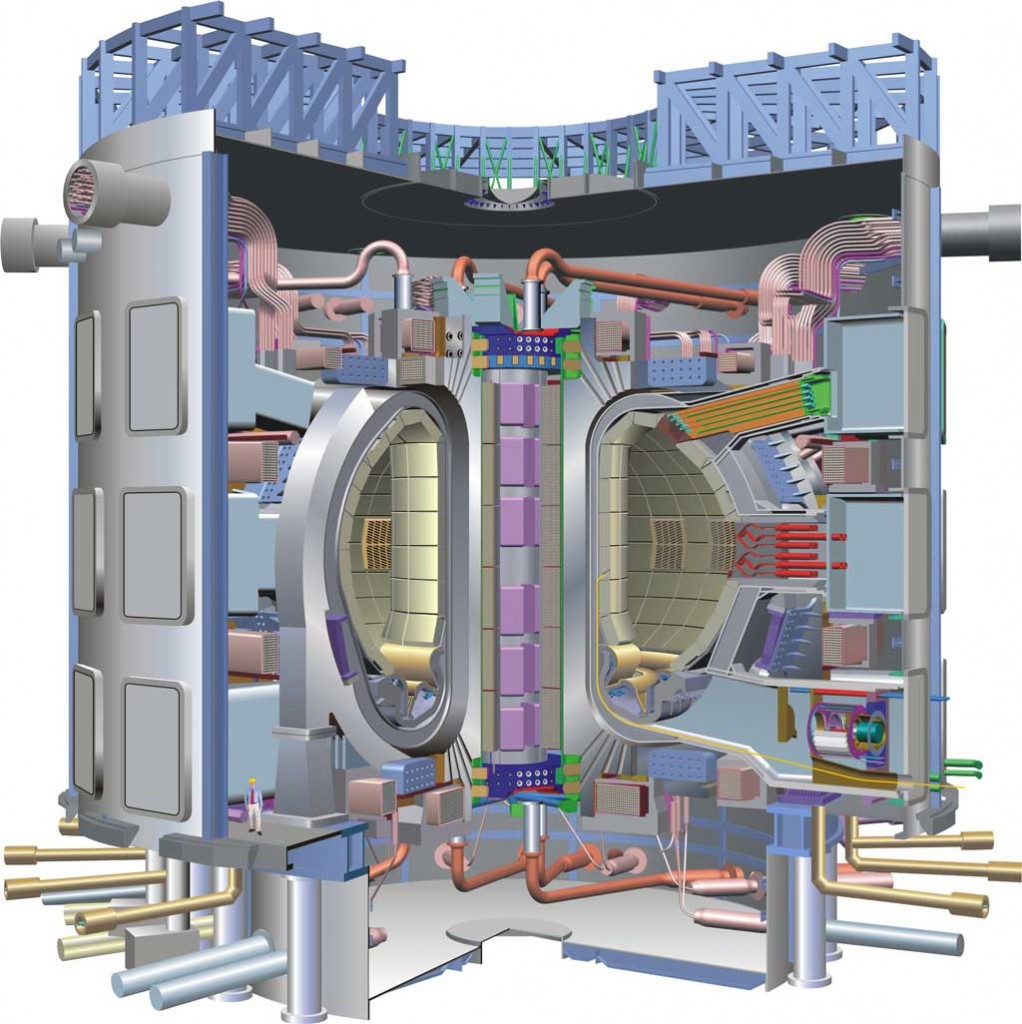

Quelles nouvelles générations nouvelles de réacteurs peut-on envisager, à long terme (2040-2050) ? Les EPR sont les plus avancés malgré les difficultés rencontrées sur plusieurs chantiers (cf. photo du chantier du réacteur de Flamanville en Normandie ); ils améliorent la sécurité des réacteurs et légèrement leur rendement. La filière des surgénérateurs, dite aussi à neutrons rapides, fonctionnant avec de l’uranium et du plutonium et refroidis avec du sodium ou du plomb fondus, voire de l’hélium, est également à l’étude avec plusieurs prototypes de réacteurs, notamment en Chine et en Russie, la France a malheureusement mis en veilleuse un projet de nouveau prototype (Astrid) refroidi avec du sodium. Une version fonctionnant à haute température est envisagée pour produire de l’hydrogène par décomposition thermique de la vapeur d’eau ainsi qu’une filière utilisant des sels fondus (notamment de thorium). La filière au thorium est étudiée sur des prototypes en Chine et en Inde. Des réacteurs de faible puissance sont également à l’étude, une option à 125 MW est en construction en Chine et la Russie expérimente des réacteurs de 35 à 57 MW de puissance pour les installer sur des brise-glaces. Les Etats-Unis, quant à eux, privilégient des petits réacteurs « modulaires » de faibles puissance (60 MW) qui pourraient être fabriqués en série et assemblés ce qui serait un avantage. Le modèle le plus avancé est celui de la Firme NuScale dans l’Idaho construite en relation avec un laboratoire fédéral. Chaque module serait autonome avec sa charge d’uranium, le cœur du réacteur étant refroidi par de l’eau sous pression avec du bore en solution (pour ralentir les neutrons) et circulant par convection. Chaque module est immergé dans une grande piscine supposée assurer la sécurité de l’ensemble. La construction d’une centrale avec douze modules est envisagée pour 2030 pour un coût estimé au minimum à 6,1 Mds $, il sera vraisemblablement dépassé, le projet qui a pris trois années de retard n’a toutefois pas encore obtenu le feu vert de l’autorité de sûreté (A. Cho, « Critics question whether novel reactor is « walk-away safe » », Science, vol. 369, p. 888, 28 August 2020, www.science.org ), la sûreté d’un prototype n’ayant pas encore été testée. En France, parmi les mesures inscrites dans le plan de relance de l’économie, l’une d’elle prévoit un financement de 400 M€ pour les recherches sur les réacteurs modulaires dont l’avenir est encore incertain. Les ressources disponibles pour les combustibles (uranium et thorium) ne semblent poser aucun problème majeur sauf au plan géopolitique, une dimension qui mérite d’être discutée. La fusion thermonucléaire qui est l’objet du programme international Iter, est une autre option à très long terme qui n’a pas encore fait ses preuves (schéma du réacteur tokamak ITER à Cadarache).

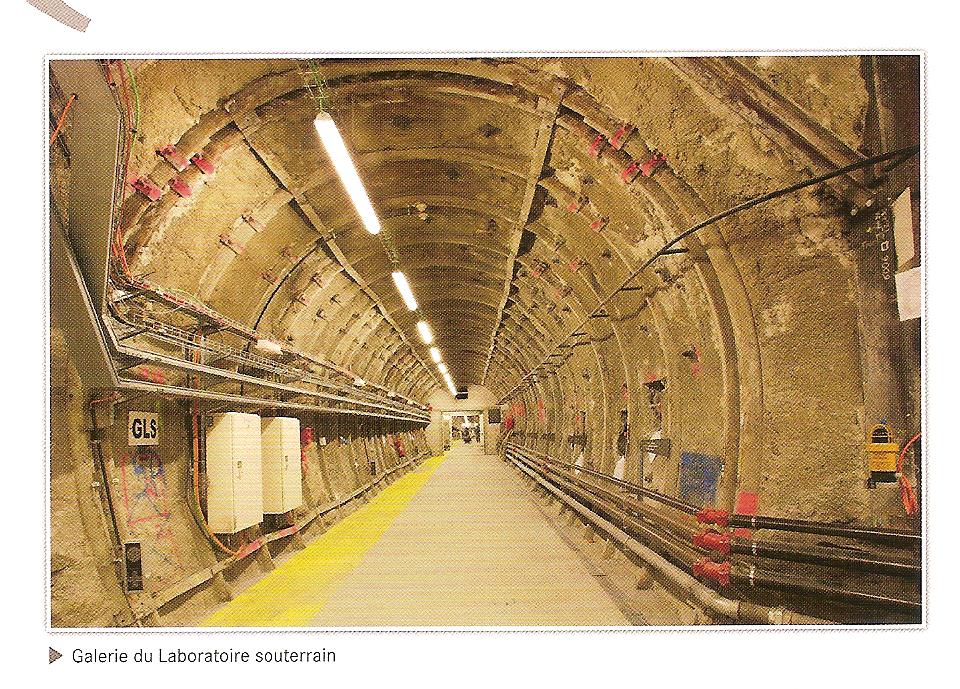

Le nucléaire du futur est une filière qui a des avantages, il n’émet pas de CO2, il a une forte intensité énergétique et il est pilotable. Il ne faut évidemment pas sous-estimer ses risques et ses inconvénients, la sûreté des réacteurs est évidemment une donnée cruciale, le stockage des déchets doit être envisagé (photo de la galerie souterraine du laboratoire souterrain pour le stockage des déchets) de l’ANDRA à Bure dans la Meuse) doit être envisagé, les filières sont très capitalistiques et le coût du MWh produit a fortement augmenté (nettement supérieur aujourd’hui à 50 €).

Ajoutons que le nucléaire contribuerait à la transition énergétique non seulement en produisant de l’électricité mais aussi de la chaleur par cogénération, cette dernière étant utilisée dans des procédés chimiques, la production d’hydrogène par exemple, ainsi que pour la désalinisation de l’eau de mer. Beaucoup d’arguments militent pour laisser cette option ouverte en Europe et en France, celle-ci a des acquis scientifique, technologique et industriel importants dans ce domaine qui sont un atout. Le World Energy Outlook 2020 intronise certes le « roi » soleil comme souverain du mix électrique mondial, sans trop préciser comment techniquement il s’imposera, mais il souligne aussi la nécessité de garantir une flexibilité dans la production électrique, notamment pour répondre rapidement à une demande ce que ne peuvent pas faire les filières intermittentes comme le solaire en toutes circonstances, l’hydraulique et le nucléaire étant les seules filières non-carbonées à pouvoir le faire.